Westwind – Das Wetter im März 2019 mit viel Sturm

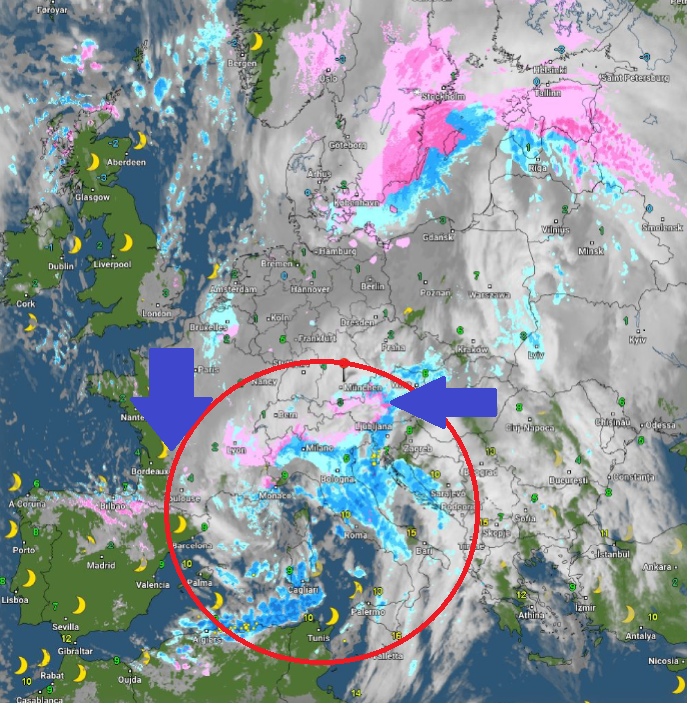

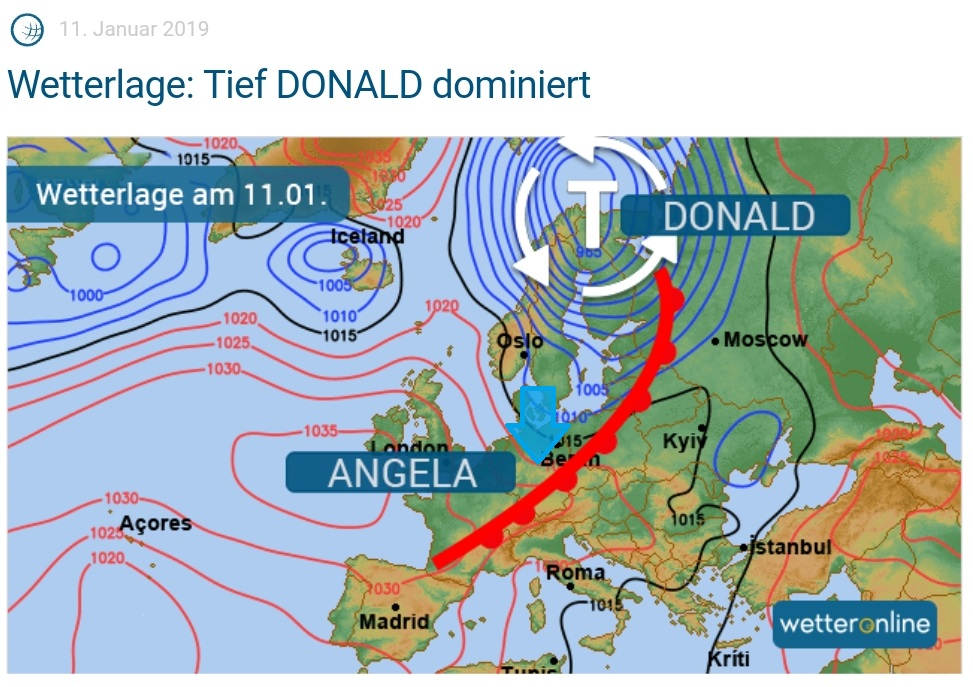

Das Wetter im März hält üblicherweise alles parat. Sonne und Frühlingsluft. Dann wieder Schneeschauer und Frost. Dazwischen heftige Regenfälle und Sturm. Das Wetter im März 2019 zeichnet sich aber durch eines aus. Ein Tief jagt das nächste. Diese sorgen für andauerndes Wetter mit starkem Westwind. Eine regelrechte Sturmserie ist dadurch entstanden.

Westwind – Dieses Wetter ist fast aus der Mode gekommen

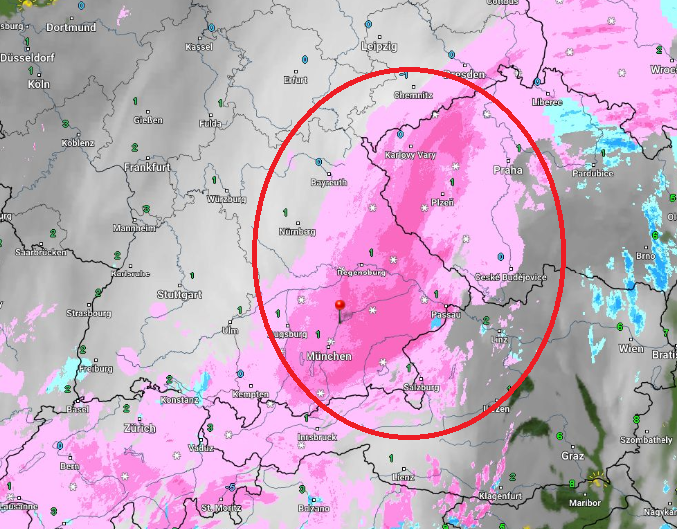

Schon über 30 Tiefs jagten seit Jahresbeginn über uns hinweg. Derzeit rauschen im 48 Stundentakt Tiefdruckgebiete vom Atlantik über Europa. Vor dem Tief mit milden Südwestwinden. Erst Sonne und frühlingshafte 15 Grad. Dann folgt die Kaltfront mit Sturmböen. Ein Temperatursturz sorgt für winterliches Wetter und Schneeschauer.

Es scheint fast so, dass das Westwind Wetter das nachholen will, was es letztes Jahr verpasst hat. Und dabei ist es die Wetterlage, die in Europa die häufigste ist. Also eigentlich ganz normal.

Was ist aber das Besondere im März 2019? Wie schon seit einigen Jahren zu beobachten, halten sich die jeweiligen Wetterlagen über viel längere Zeiträume. Das kommt uns im Falle von Hochdruck zugute. Über drei Wochen Sonne am Stück beschwert man sich nur ungern.

Doch eine länger anhaltende Westwindwetterlage wird meist gefährlich. Die Tiefs kommen rasch vom Atlantik mit hoher Geschwindigkeit und gleicher Zugbahn. Dabei gibt es keine Verschnaufpause. Von Tief zu Tief werden die Spitzenböen heftiger. So entsteht eine regelrechte Sturmserie. Die oft in einem Orkan gipfelt. Also mit Windgeschwindigkeiten über 117 km/h. Das muss zwangsläufig zu Schäden in der Natur und an Gebäuden führen.

Bereits Anfang 2018 kam es zu einer ähnlichen Wetterlage.

Auch in weiteren Beiträgen bin ich schon näher auf das Thema Westwindwetter eingegangen. Auch Sven Plöger beschäftigt sich damit.

Positiver Nebeneffekt: viel Regen

Einen positiven Nebeneffekt erzielt diese Wetterlage dennoch. Das enorme Niederschlagsdefizit und die Trockenheit des letzten Jahres wird durch kräftige Niederschläge etwas gemindert.

Bei der Intensität von Regen wird in der Wetterbeobachtung übrigens folgende Definition verwendet:

- leichter Regen: 0,1 bis 0,5 Liter je Quadratmeter in einer Stunde

- mäßiger Regen: 0,5 bis 4 Liter je Quadratmeter in einer Stunde

- starker/ergiebiger Regen: 4 bis 10 Liter je Quadratmeter in einer Stunde

Wann kommt der Frühling?

Der Frühling hat doch schon begonnen, oder? Am 1. März ist jeweils der meteorologische Frühlingsanfang. Dieser ist aber nicht mit dem Wettergeschehen gleichzusetzen. Auch im März und April kommt es noch zu winterlichen Episoden. Der Grund ist recht einfach. Die kompletten Monate März, April und Mai sind für Wetterbeobachter statistisch besser zu vergleichen.

Der astronomische Frühlingsanfang ist in diesem Jahr am 20. März. Ab diesem Tag ist es länger hell als dunkel. Sprich zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang liegen dann mindestens 12 Stunden. Dies gilt dann bis zum 23. September 2019.

Mehr dazu auf www.hundertjaehriger-kalender.com

Schnellziehende, tiefe Wolken. Das zeichnet typisches Westwind Wetter aus.